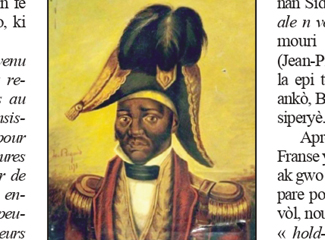

Rosalvo Bobo par Charles Dupuy

- LE COIN DE L’HISTOIRE

Il est peu d’hommes politiques haïtiens qui auront mené une vie aussi frénétique, aussi trépidante et aussi mouvementée que celle de Rosalvo Bobo. Politicien libéral, ardent patriote, Bobo, dès l’adolescence, étonnait son entourage par sa précocité intellectuelle, sa maturité d’esprit et son intérêt marqué pour la chose publique.

Né au Cap-Haïtien le 28 janvier 1874, il était le fils de Dorasie Wooley et d’Alexandre Bobo un petit-fils de Dieudonné Bobo, prince et grand maréchal d’empire sous Soulouque. Formé par les professeurs français au Lycée Philippe-Guerrier, le jeune Bobo allait, en peu de temps, acquérir une culture étendue englobant les sciences naturelles, la philosophie, les langues et la musique. Il n’avait que 18 ans quand son père, un riche commerçant, l’envoya étudier la médecine en France. Quand il revient au pays en 1898, l’ancien interne des hôpitaux de Paris était devenu un jeune homme dans tout l’éclat de son âge. Bobo était une sommité médicale renommée et le détenteur des titres universitaires les plus convoités. Auteur d’un célèbre traité de phytothérapie, Les plantes médicinales d’Haïti, Bobo qui était docteur en droit et un pianiste de talent, parlait à la perfection l’anglais, l’espagnol, l’allemand, mais aussi l’italien, le portugais et le russe. Mulâtre au visage éclaboussé de taches de rousseur, Bobo possédait le don de la parole, pouvait magnétiser les foules et, juste avant l’Occupation américaine, il portait presque seul les espoirs de la jeunesse éduquée.

En 1903, peu avant le centenaire de l’indépendance, il publiait À propos du centenaire, un pamphlet incendiaire dans lequel, avec une ironie sulfureuse, il propose de tenir, en lieu et place des célébrations prévues pour la circonstance, quelques journées de deuil et de repentir après un siècle sanglant fait de turpitudes, d’égarement, de crimes politiques, de commotions civiles, de haines fraternelles et puis surtout, selon sa formule célèbre, d’ « esclavage du Nègre par le Nègre ». Ardent firministe, nationaliste con – vaincu, observateur politique reconnu pour la vigueur incisive de ses écrits, sa lucidité d’analyse et la fermeté de ses prises de position, Bobo pouvait aussi agacer par son irascibilité, son entêtement et cette belle assurance qui confinait à la fatuité et à la suffisance.

En 1910 le gouvernement d’Antoine Simon signait la série des « contrats McDonald ». Alarmé par ces engagements financiers, Bobo dénonçait les dangers que représentaient cette inquiétante accumulation d’emprunts, de concessions de banque, de contrats de chemins de fer et de figues-bananes qui menaçaient la souveraineté économique du pays. « Faites attention, proclamait-il, la doctrine de Monroe déambule à Port-au-Prince […] c’est la prise par New York de la république d’Haïti, non pas à coups de canon mais à coups de dollars ». Pour cette seule raison, il fut jeté en prison par le pouvoir en place. Après sa libération, il s’exila, pour quelque temps, aux Îles Turques. Ses convictions lui vaudront toujours les désagréments d’une vie chaotique entrecoupée par des périodes d’exil et d’emprisonnement. Le docteur qui, entre-temps, s’était marié à Sarah Schomberg, une pianiste de renom, ne tarda pas à s’en séparer. Après cet échec matrimonial, Bobo se résigna à la rude fatalité d’un destin jalonné d’épreuves et de malheurs violents. À ce chapitre on notera que, quelques années auparavant, Alexandre Bobo, son père, avait été trouvé assassiné chez lui, décapité par un de ses domestiques atteint de folie.

Le 5 mai 1915, Rosalvo Bobo entrait avec son armée de Cacos au Cap-Haïtien. Monté sur son magnifique étalon bai, superbement fringué en général Caco avec sa machette en bandoulière, Bobo, suivi de ses hommes, traversa la ville inquiète et silencieuse en longeant la rue Toussaint-Louverture. Toutefois, Bobo s’était emparé d’une ville assiégée par les troupes régulières du général Probus Blot, ce qui rendait bien précaire sa situation stratégique.

Rappelons que les Américains n’entretenaient aucune sympathie particulière envers Bobo, cela, depuis que dans un de ses articles polémiques, celui-ci avait lancé un retentissant «Never» au programme de con trôle direct de l’économie haïtienne que proposait Washington. Ministre de l’Intérieur et de la Police générale sous Davilmar Théodore, Bobo repoussera les propositions de contrôle des institutions financières haïtiennes que proposait le Département d’État. Il disait bien vouloir ouvrir le pays aux investisseurs américains dont il admirait l’esprit d’entreprise et l’efficacité des méthodes, mais refusait de renoncer à son autonomie administrative. Les principes de Rosalvo Bobo, sa doctrine, son opiniâtreté de caractère, son indépendance de jugement et ses engagements déplaisaient aux Américains qui, dès lors, ne voyaient plus en lui qu’un agitateur radical et un mauvais charlatan.

Comme il arrivait dans le port du Cap le 17 juin pour y débarquer les fusiliers-marins chargés de protéger les ressortissants étrangers, le croiseur français Descartes tira une salve d’honneur que les bobistes prirent pour le bombardement de la ville par le Nord-Alexis. Profitant de la panique, les soldats du général Blot entrèrent dans la ville en poussant des cris de rage. Maintenant refoulé dans son quartier général de Caracol, Bobo pensait aux moyens d’assiéger de nouveau le Cap et de le reconquérir. Mais quand, le 1er juillet 1915, le contre-amiral William B. Caperton entra dans la rade à bord du Washington, les plus perspicaces d’entre les rebelles comprirent que tous leurs espoirs de voir triompher leur révolution venaient d’être anéantis.

En apprenant la chute de G u i l l a u m e – S a m, le Washington quitta la rade du Cap en direction de la capitale en crachant le feu par toutes ses cheminées. Caperton ordonna à son escadre d’empêcher que l’un quelconque des trois mille Cacos de Bobo ne franchisse le pont Hyppolite sans se laisser désarmer. Ceux qui tentèrent de passer par le pont du Haut-du-Cap essuyèrent le feu des Marines et quant aux plus aventureux qui partirent de la Petite-Anse au galop pour forcer le barrage, ils furent fauchés par les obus du Eagle… l’Occupation américaine venait de commencer, elle faisait ses premières victimes.

Le massacre de la Prison centrale de Port-au-Prince et le lynchage de Guillaume-Sam fournirent à Caperton la justification inespérée d’un débarquement pacifique et ordonné des premiers contingents de Marines sur les plages de Bizoton. Il pourra prétendre venir ramener l’ordre dans une capitale en folie et livrée à elle-même. Port-au-Prince appartenait toutefois au Comité exécutif révolutionnaire de Rosalvo Bobo, dont les membres avaient pris le contrôle de la police, du Trésor, de la douane et des Télégraphes terrestres en attendant l’arrivée imminente de Bobo, le Chef suprême de la révolution et futur chef d’État.

Caperton bannissait cette éventualité. Il dépêcha donc à Caracol une délégation dirigée par l’archevêque de Port-au-Prince Mgr Conan et l’ancien président Légitime, chargée de raccompagner Bobo dans la capitale tout en le prévenant, lui et son général Benoît Rameau, que toute tentative de conduire leurs troupes cacos dans la capitale entraînerait des affrontements violents avec les Marines.

Caperton bannissait cette éventualité. Il dépêcha donc à Caracol une délégation dirigée par l’archevêque de Port-au-Prince Mgr Conan et l’ancien président Légitime, chargée de raccompagner Bobo dans la capitale tout en le prévenant, lui et son général Benoît Rameau, que toute tentative de conduire leurs troupes cacos dans la capitale entraînerait des affrontements violents avec les Marines.

Quand, le 5 août, Bobo débarqua du Jason, Port-au-Prince l’accueillit dans un délire populaire que pouvait seulement rappeler l’arrivée de Salnave dans la capitale. Le pays traversait alors sa plus grave crise depuis son indépendance et le peuple sentait d’instinct la nécessité de se rallier à un homme fort, s’accrochait désespérément à ce modèle d’intégrité et de dévotion patriotique, à ce fier et intransigeant docteur Bobo qui recueillait pourtant là le dernier triomphe de sa carrière politique. Pendant que Bobo était plébiscité dans la plus folle exubérance par les foules de Port-au-Prince, les Marines bivouaquaient au Champ de Mars, occupaient les casernes Dessalines, l’Arsenal, le Fort-National et tous les autres postes militaires de la capitale. Malgré les notes de protestations du Comité révolutionnaire, ils désarmaient les soldats, montaient la garde devant les édifices publics, assuraient le maintien de l’ordre.

Il ne restait plus que deux forces civiles organisées dans le pays, le Comité exécutif et l’Assemblée législative. Si la première appartenait au docteur Bobo, les Américains s’étaient déjà emparés du second. Le Comité exécutif (Charles de Delva, Charles Zamor, Ermane Robin, Samson Mompoint, Léon Nau, Eribert Saint-Vil Noël, Edmond Polynice) semblait dominer la situation. Bobo bénéficiait de l’adhésion des masses, la presse publiait le flot de télégrammes de soutien qui lui arrivait de partout au pays et les parlementaires eux-mêmes venaient faire la cour au nouveau pouvoir. À ces derniers toutefois, c’est un Rosalvo Bobo très rogue qui annonce la prochaine dissolution de l’Assemblée législative issue, comme chacun sait, des élections frauduleuses de 1913. Homme poli en toutes circonstances, Bobo avait toutefois de la difficulté à cacher son dédain à l’égard des politiciens qu’il écrasait de sa supériorité intellectuelle, une attitude de mépris dont il allait devoir payer le prix. En effet, les parlementaires se concerteront bientôt pour l’écarter de la présidence.

La partie de bras de fer se termina le 11 août, quand, en réplique au décret de dissolution de l’Assemblée législative du Comité exécutif, le capitaine du Washington, le commandant E. L. Beach, convoqua les membres du Comité à la légation américaine pour leur annoncer qu’il les considérait désormais comme des ennemis publics des États-Unis. Le même jour, Beach convoquait les parlementaires haïtiens dans une salle de cinéma (le Parisiana) pour leur confirmer la tenue des élections présidentielles qui auraient lieu le lendemain. Au cours de cette réunion informelle des députés et sénateurs, Beach leur donna lecture de cette dépêche émanant du Département d’État annonçant que les États-Unis s’attendaient à ce qu’on leur confie « le contrôle pratique des douanes et tout autre contrôle financier sur les affaires de la République d’Haïti».

Le 12 août, au matin, pendant qu’un violent cyclone tropical ravageait la plaine des Cayes, les Marines, baïonnette au canon et revolver à la ceinture, se répandaient, vêtus de leur raincoat jaune, aux abords du Palais législatif. C’est là que, selon les Américains, allaient se dérouler les premières élections présidentielles libres et démocratiques qui se furent jamais tenues en Haïti. En présence du capitaine Beach, chaque parlementaire se lève et va déposer son bulletin de vote dans l’urne. Après dépouillement du scrutin, on comptera 94 voix sur 116 en faveur de Sudre Dartiguenave.

Alors que les canons du Fort-National saluaient le nouvel élu, un citoyen haïtien de 42 ans entrait se réfugier au consulat du Royaume-Uni. C’était Rosalvo Bobo. Après avoir obtenu trois voix aux élections présidentielles, Rosalvo Bobo avait décidé de quitter son pays pour commencer un long et pénible exil qui ne prendra fin qu’à sa mort, survenue à Paris, en 1929. C.D. coindelhistoire@gma il.com (514) 862-7185.

Cet article est publié par l’hebdomadaire Haïti-Observateur, édition du 31 mars 2021 VOL. LI, No. 13 New York, et se trouve en P. 5 à : http://haiti-observateur.org/wp-content/uploads/2021/03/h-o-31-mars-2021-1.pdf